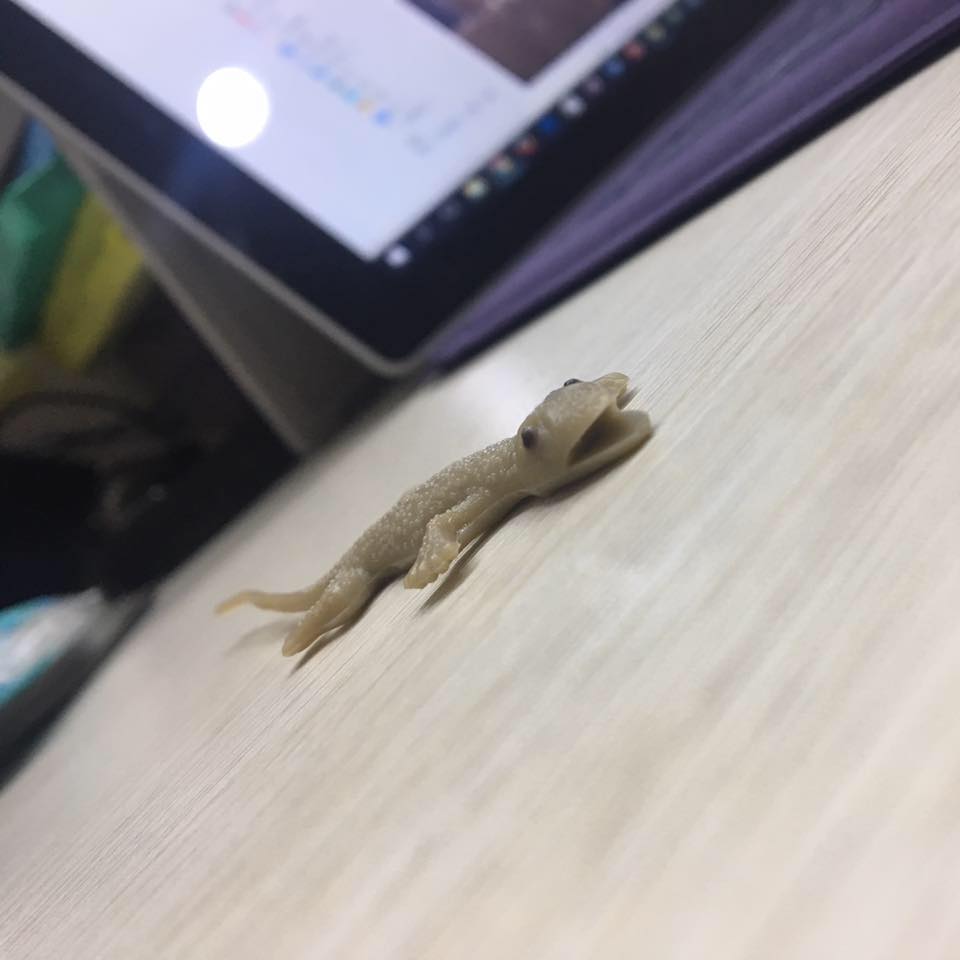

| (圖/IMDB) |

文/壁虎先生

原文刊載於《關鍵評論網》:

如何享受《猛毒》:影評人愈是「見笑轉生氣」,愈彰顯它的優秀

如何享受《猛毒》:影評人愈是「見笑轉生氣」,愈彰顯它的優秀

帶著比地板還要低的期待去看《猛毒》(Venom),結果《猛毒》不只是好,而且是一段時間過後,大家會回過頭來發現藏在它俗濫商業電影表皮底下被偷渡進去的荒謬破格的那種好,它像是對英雄電影熱潮開的一個有點惡意的笑話,而影評人在惱怒中幾乎完全錯過它的笑點,只更顯得它的優秀。我一開始覺得很好笑,到後來幾乎是尊敬這部電影,事實上它可能是近年最壁虎先生的英雄電影,所以這裡是一個「如何享受《猛毒》」的指南。

要了解《猛毒》的好,首先得要拿掉對它作為一部貨架上的那種英雄電影的期待。想像它沒有知名演員,不是出自大片廠,也沒有一個廣為人知的億萬IP,這部電影不叫《猛毒》,而是《雖小的艾迪》、《艾迪雖小的一天》或者《艾迪和他的神經質》,在沒人知道它在演什麼的狀況下在某奇幻影展放映。