原文刊載於2019年八月出刊的《Fa電影欣賞》第178期

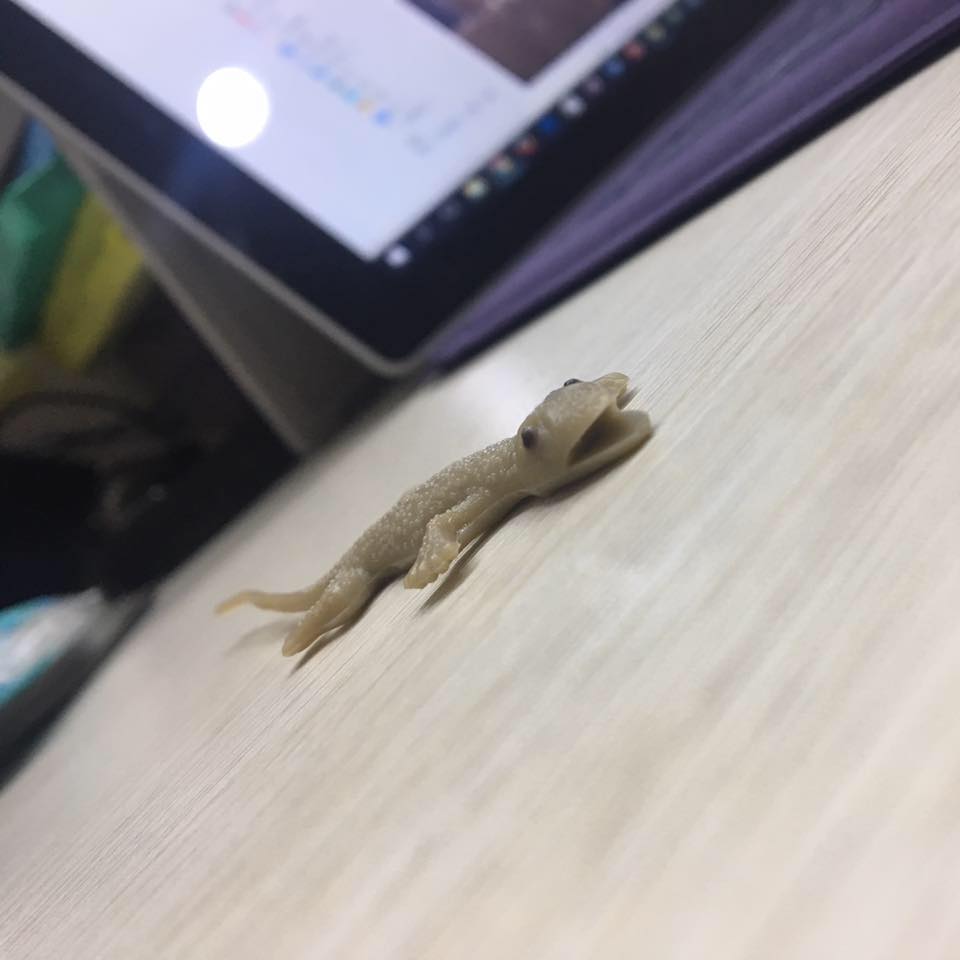

文/壁虎先生

松田龍平在《散步的侵略者》(Before We Vanish)中飾演被外星人「附身」的可憐上班族真治,令人想起《雙峰:回歸》(Twin Peaks: The Return)裡陷入沉睡的庫柏(Dale Cooper)——道吉(Dougie):一個被打回牙牙學語狀態的大嬰孩,世界對他來說,只是一連串無法組織而令人好奇的聲影刺激,從他身上被反彈回來的語言,則像是無法被閱讀的遠古遺跡。他們的共同點是,藉由把人還原到一個無法形成世界意義的介於嬰兒/阿茲海默症/精神病之間的狀態,試圖根本地重新組織當代中產生活想像的困局。黑澤清的《散步的侵略者》2018年沒有上台灣院線,只是悄俏地在串流平台上發行,在網路上也出現了不少劣評,但本文試圖指出,《散步的侵略者》是一部被高度低估的天才之作,它精湛而生動地切穿了當今世界秩序中非常深邃的根本,在這裡兩個概念會是有幫助的:一個是拉岡的「除權棄絕」(Foreclosure),一個是馬克.費雪(Mark Fisher)的「資本主義現實主義」(Capitalist Realism)[1]。在這裡毋寧將本文視為一個嘗試的起點。

拉岡的「除權棄絕」[2]

「除權棄絕」首先是指當你抵押或典當一個東西而付不出貸款或利息的時候,那個東西便不再由你所有,它被「除權棄絕」。在精神分析(psychoanalysis)的脈絡中,相對於「精神官能症」(neurosis)將「能指」(signifier)「壓抑」(repression)到潛意識中,被「除權棄絕」的則是被如此強烈地排斥於精神之外,以至於你「彷彿不曾擁有它」。拉岡用「除權棄絕」作為其「精神病」(psychosis)成因結構的解釋核心,這是他不同於佛洛伊德(Sigmund Freud)之處,佛洛伊德最終沒有在「精神官能症」和「精神病」之間建立一個根本差異的成因結構,雖然他已經關注到了這個他稱之為「Verwerfung」的現象。拉岡後來將「Verwerfung」翻譯為「除權棄絕」。

拉岡認為「精神病」的核心是「父之名」(Name-of-the-Father)被「除權棄絕」。「父之名」是「主導能指」(master

signifier),是「能指鍊」(signifying chain)的終端,是禁止「伊底帕斯情結」(Oedipus Complex)的父親說「不」的那個「不」,是這個「不」使其他所有能指的「有意義」成為可能,是「象徵秩序」(Symbolic Order)的基礎。而「主體」(subject)得透過「象徵秩序」才得以經驗「現實」(reality)。「父之名」被「除權棄絕」意味著意義的破碎或甚至不可能,意味著能指鍊的斷裂,作為「當下」的「一團經驗」將失去意義作為中介被無限放大,主體將無處所依地與「真實域」(the Real)的創傷性混沌直接遭遇。

在《散步的侵略者》中,三個外星人來到地球為即將到來的「侵略」做準備,他們的任務是要先了解人類為何。因此他們以人類作為載具混入人群中,當遇見其他人類展現外星人感興趣的「概念」時,他們請這個人闡釋這個概念,並在這個概念的意義在受害者腦中呼之欲出(想像)之時,在一個諧仿《E.T.外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)的經典動作中,用食指指向受害者的額頭,「拿走」那個概念。外星人理解這個概念,然而作為一個副作用,概念被「奪走」的人似乎「失去」了這個概念,不僅如此,這個失去似乎透過某種連鎖效應導致了受害者象徵系統的永久受損,他們先是愣一下,流下一滴淚,然後四肢無力地跪倒。他們很快地回復活動能力,但儘管沒有受到任何物理損傷,但受害者卻不可逆地性情大變,判若兩人,他們的象徵世界彷彿驟然「缺了一角」,能指鍊在某處斷裂了。

這不正是拉岡所說的「除權棄絕」?前田敦子飾演的鳴海妹妹便在失去「家族」這個概念後不再能理解姊姊對她的一連串動作,它們被呈現為一連串行為的匪夷所思,「姊姊」的手被「狀似噁心地拿開」,「姊姊」的言語變得無法指認,鳴海成為一個純粹「他者」。這在黑澤清為《散步的侵略者》製作的延伸電視影集《預兆》中被更加激進的展現:《預兆》的第一個受害者美雪在失去「家族」的概念後再度見到她的父親,她的反應被呈現為一連串無法抑止的歇斯底里驚駭與尖叫;姊姊的老闆在失去「工作」的概念之後狀似變回一個兒童,他爬到辦公室桌上投紙飛機,再也不能理解為什麼有人要制止他。而更極端的例子應該是這三位宿主,或毋寧說三位外星人本身(他們「奪取」的「概念」還很少):例如真治一開始便連行走的能力都近乎喪失了,氣象主播「指」的動作被他像是做體操一樣地模仿,他被醫生指認為「早發性阿茲海默症患者」;例如另外兩位宿主天野和立花,他們不知道為什麼櫻井會對他們開槍打死人那麼激動,這對他們來說是匪夷所思的。