|

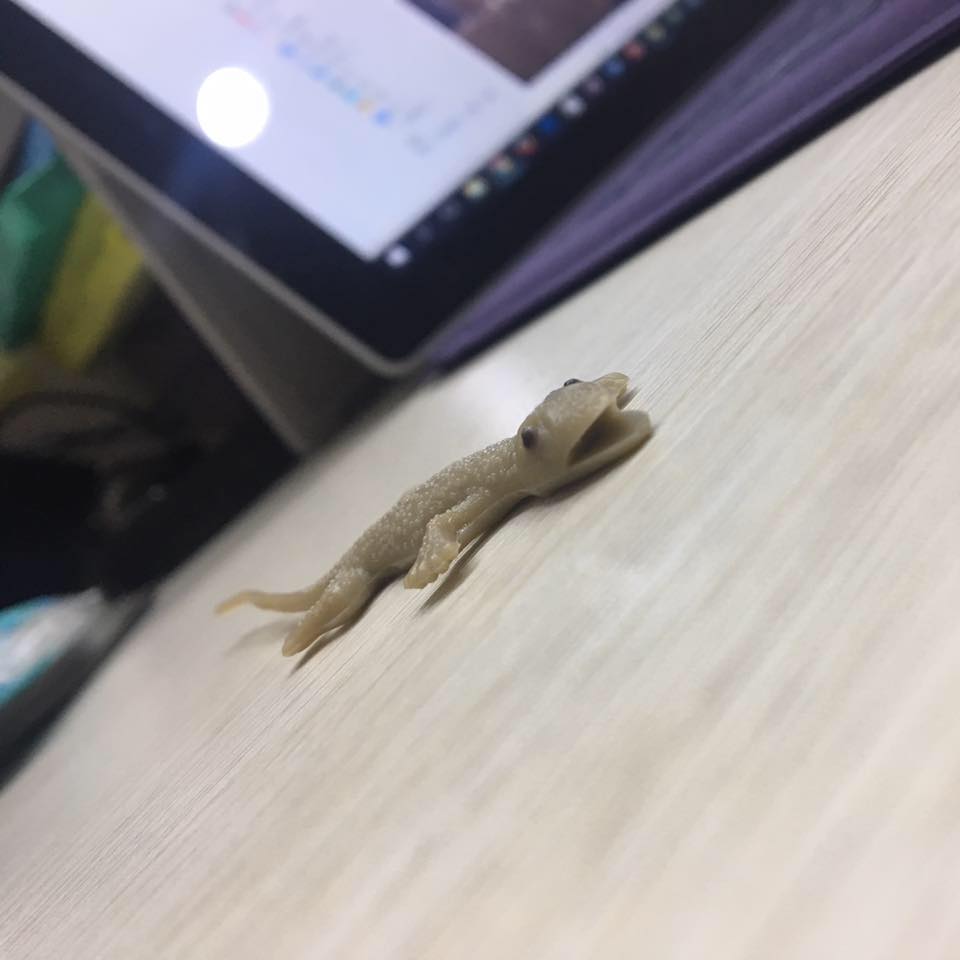

| (圖/《墮胎師》臉書) |

文/壁虎先生

原文刊載於《The Affairs 週刊編集》第四十三期(2021.02出刊)

(內文會有本片暴雷,由於本片尚未有台灣院線上映機會,各位閱讀可自行斟酌)

原文刊載於《The Affairs 週刊編集》第四十三期(2021.02出刊)

(內文會有本片暴雷,由於本片尚未有台灣院線上映機會,各位閱讀可自行斟酌)

去年金馬影展,台灣影評人Ryan(鄭秉泓)在看完《墮胎師》(The Abortionist)之後在 Facebook 上寫道「很糟,不配兩個提名,連一顆星都不配」、「陳果導演生涯劣作」。他的評價、這個評價所受到的歡迎,以及它和今日越趨取巧矯媚的台灣電影所受到的吹捧的對比,是如此地令我感到恐怖,以至於我必須要至少提出一點我對這部影片的看法。

《墮胎師》的神秘而幾乎遭受到的徹底誤解,起源於陳果一個幾乎不可能的嘗試: 180度地重設他的角色及其象徵秩序,就像林區(David Lynch)在《雙峰:回歸》(Twin Peaks: The Return)中從紅房間(The Red Room)中召喚沉睡已久的庫柏(Dale Cooper)回到世間,與已經令雙峰鎮陷入永夜的黑庫柏戰鬥一樣,《墮胎師》中由白靈飾演的珍姐,是陳果從紅房間中招喚來與《餃子》(Dumplings)中的媚姨戰鬥的白庫柏。《墮胎師》因而是一張被倒過去的惡魔牌,我們處在一個倒映的世界,而我們必須在這裡重掌自己的命運。[1]

我們因而不該再像對《香港有個荷里活》(Hollywood Hong Kong)那樣可以只用一種熟悉的乾癟去人化政治隱喻去解讀它,更不該去期待一個對早期陳果狂奔香港的回歸,因為那個《細路祥》(Little Cheung)所奔跑著的街道,已經不復存在。事實上,《細路祥》是向外的電影,而《墮胎師》最令人驚喜而意外,也最被漏接的性質是,它是一部向內的電影,它關於在一位母親心中掙扎求存的善,但它更折射出了一個作者對其自身創作痛定思痛的重思,及其對自身之脆弱與痛苦最私密的書寫。